Erweiterung in der Bernauer Straße (Wettbewerb)

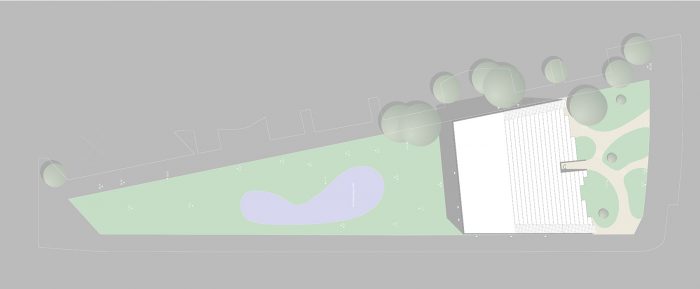

Freiraumgestaltung

Die immensen Flächen des Todesstreifens werden mit verdichtetem Splitt aus anthrazitfarbigem Hartgestein wieder sichtbar gemacht. So vermittelt sich die Ödnis der damaligen Anlage in abstrahierter Form. Da das Wettbewerbsgebiet sowohl im Norden, als auch im Süden von Parkanlagen gefasst wird, dient das Gelände des Gedenkortes nicht primär der Naherholung, es übernimmt vielmehr der Vermittlung des Lernens und Erinnerns.

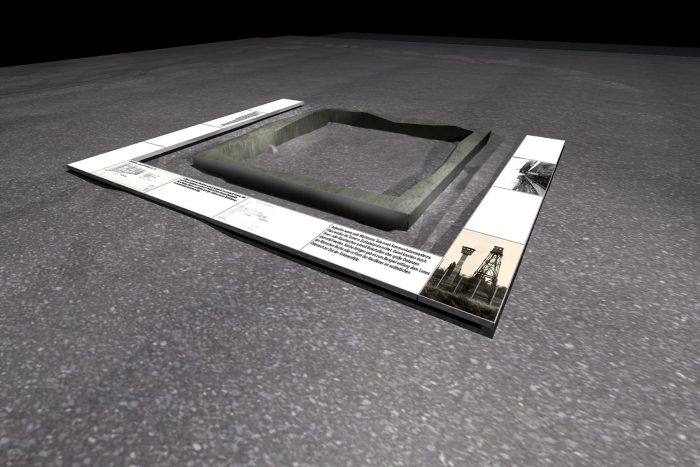

Ausstellung

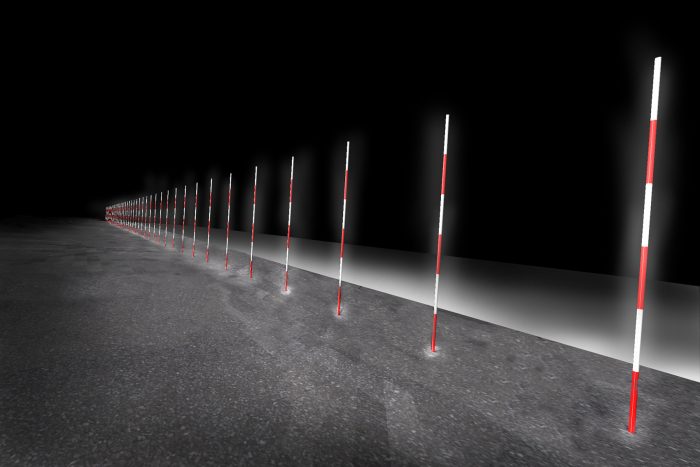

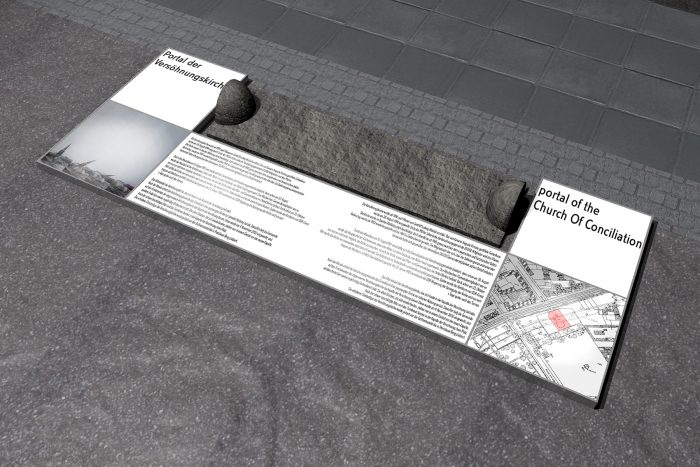

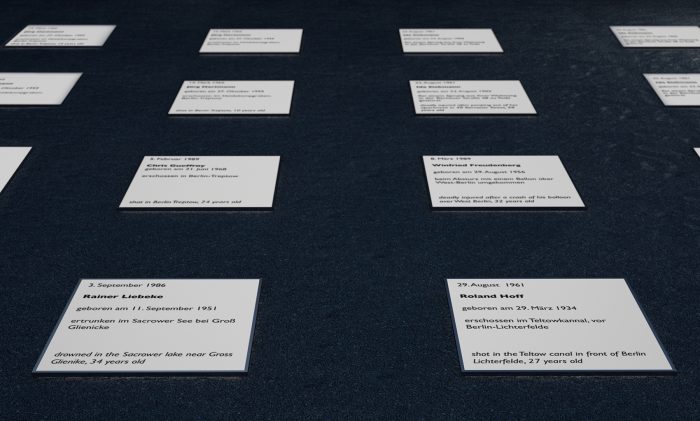

Der Blick bleibt frei von Aufbauten oder Bepflanzungen, deswegen liegen die thematischen Einheiten flach auf dem Boden. Diese bestehen vornehmlich aus 5 cm hohen Leuchtkästen, mal in Form einer Journalseite ein Thema beschreibend, mal in U-Form ein historisches Relikt einfassend. Einzig zur sinnlichen Visualisierung des Grenzverlaufs kommt ein in die Höhe ragendes Element zum Einsatz: im Abstand von 2 Metern aufgestellte Vermessungspfähle zeigen Verlauf und Höhe der beiden Mauern. Dem Publikum wird keine Wegeführung vorgeschrieben, es bewegt sich frei auf der gesamten Fläche und erkundet so individuell die Reste und die Geschichte der Mauer, die Deutschland von Deutschland trennte, geleitet vom Lichtschein der Tafeln. Die Typografie der Ausstellungstafeln ist dem Medium und der ungewöhnlichen Lage am Boden angepasst: Mehrer Schriftgrößen und –schnitte erlauben ein Lesen wie bei einer Zeitung: Titel, Einführung, Erklärung und Bildunterschrift sind gleich als solche zu erkennen, deutschsprachige und englische Teile sind deutlich getrennt und sofort zu erkennen, wobei nur der Text zweimal vorkommt, die Bilder und Dokumente als wichtigste Geschichtsvermittler aber je eine deutschsprachige und englische Bildunterschrift erhalten. Die Tafeln bestehen aus Hartglas in Sicherheitsglasausrüstung, 12 mm stark, mit weißem Überfang und praktisch wartungsfreien LED-Dioden hinterleuchtet. Die Vermessungspfähle werden ebenfalls mit LED-Dioden ausgestatten und leuchten am Abend zurückhaltend das Gelände aus, ohne zu blenden.

Folgende Bestandteile bilden die Ausstellung mit Hilfe der Bodentafeln:

- Thementafeln in Magazinform

- Hinweise auf Relikte im Gelände, meist in U-Form

- Gedenktafeln in quadratischer Form

- Exponatträger, bei denen die Ausstellungselemente als beschriftete Plinthen, je nach Notwendigkeit geformt, zur Anwendung kommen

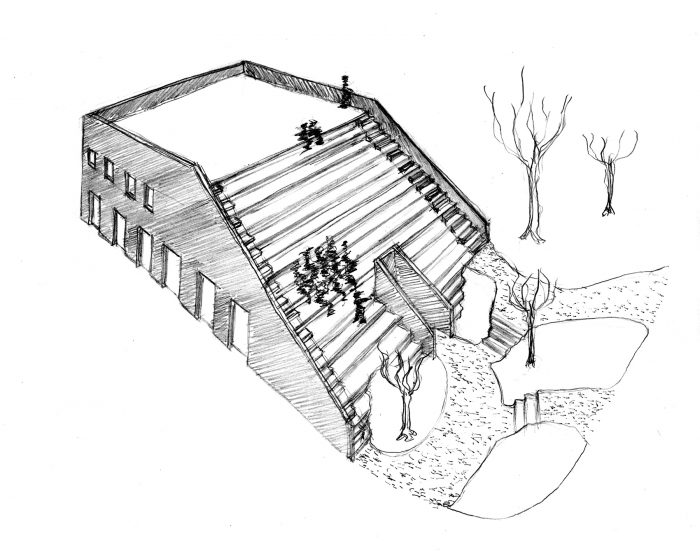

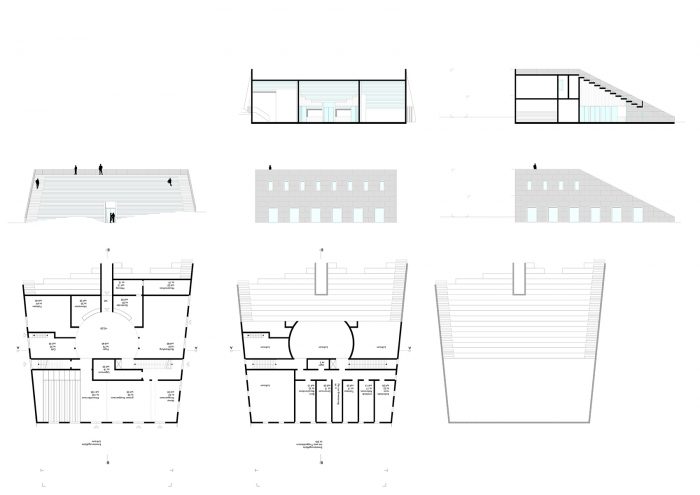

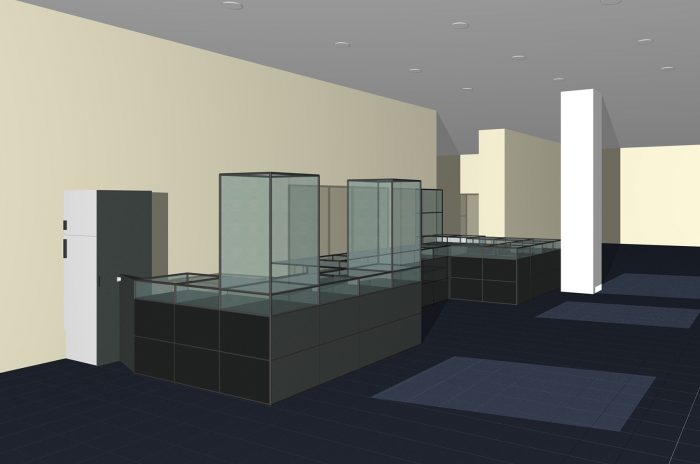

Pavillon

Zur Bernauer Straße öffnet sich der Informationspavillon als große, 30 m breite Freitreppe, nur durchbrochen durch die 1,80 m breite Zugangsöffnung. Diese Freitreppe wird als natürliche Anlaufstelle für Besuchergruppen und Führungen erkannt – die Treppe schafft eine großzügige Aufenthaltsfläche für mehrere Gruppen mit Ausblick auf den Gedenkort, ermöglicht das Sammeln und Begrüßen von Gruppen vor einer Führung und lädt zu einem kontemplativen Rückblick nach dem Besuch des Gedenkorts ein. Die Ernsthaftigkeit der Thematik des Ortes widerspiegelnd, stellt sich der Baukörper bewusst archaisch und frei von Ornamentik dar. Die Fassade besteht dreiseitig aus vorgehängten Betonfertigteilen in den Abmessungen 1,80 m x 0,90 m mit zurückspringenden Fenstern und definiert so die eindeutige Ausrichtung des Gebäudes zur Bernauer Straße. Die horizontalen Fensterbänder in den Setzstufen der Außentreppe sorgen für die natürliche Belichtung der darunter liegenden Flächen, insbesondere des Foyers. In den Abendstunden werden die Stufen des Pavillons von innen illuminiert. Die Stufen sind 0,45 m hoch und 0,90 m tief und bieten sich als ideale Sitzflächen dar, die Lichtschlitze sind 0,225 m hoch. Zur guten Erreichbarkeit befinden sich an beiden Seiten Aufgänge mit 0,15 Stufenhöhe und 0,30 m Stufentiefe mit Brüstung und Handlauf. Bis auf diese Freitreppe ist das gesamte Gebäude barrierefrei zu begehen. Die Freitreppe kann unten an zwei Stellen auch mit Rollstühlen erreicht werden, so dass Gruppen mit Behinderten sich im unteren Bereich der Freitreppe sammeln.

Das Publikum betritt das Gebäude durch den Einschnitt in der Freitreppe und gelangt in ein kreisförmiges Foyer, an welchem sämtliche dienenden Funktionen direkt andocken. Die Bildungseinrichtungen liegen im hinteren Teil und können bei Bedarf durch einen aufgeständerten Anbau ergänzt werden; der zur Erschließung notwendige Flur ist im Obergeschoss bereits vorgesehen.

Die Anordnung der Gruppenräume und des Filmvorführraumes ermöglicht die Zusammenschaltung aller drei Räume. Bei geteilter Nutzung wird die Leinwand für Projektionen von der Decke herabgelassen.

Der anthrazitfarbene Linoleumboden korrespondiert mit dem dunklen Schotter der Freiflächen. Die Innenwände bestehen aus Gipskartonplatten und sind vollflächig gespachtelt. Die Ausführung als Holzständerkonstruktion in einem Raster von 0,90 m mit zwischen den Ständern liegender Wärmedämmung macht eine geringe Wandstärke von 0,225 m bei bestem Vollwärmeschutz möglich und erlaubt eine zügige Errichtung des Bauwerks.

Beleuchtung

Auf eigenständige Beleuchtungselemente wird verzichtet, da die Hinweise und Ausstellungselemente selbst leuchten. Die noch vorhandenen Bogenlampen des Mauerstreifens bleiben in ihrem jetzigen Status erhalten, die, welche momentan leuchten, bleiben auch als Relikt leuchtend, die, welche momentan kein Licht liefern, bleiben dunkel. Die sichere Durchquerung des Geländes wird durch den Lichteintrag der Leuchttafeln und insbesondere durch die leuchtenden Vermessungsstäbe gewährleistet.

Wirtschaftlichkeit

Das Konzept sieht mit Ausnahme des Pavillongrundstückes keine neuen Grünflächen vor, wodurch aufwendige Pflegearbeiten an eingespart werden. Die dunklen Schotterflächen heizen sich im Sommer auf und hindern somit wilden Bewuchs; mit mühseliger Befreiung von ungewünschten Wildpflanzen ist nicht zu rechnen. Die Flächen auf dem Grundstück des Informationspavillons sind bereits jetzt Park, die getroffenen Maßnahmen werden bezüglich der Wartung im Vergleich zu heute kostenneutral sein. Durch die Verwendung von selbst leuchtenden Ausstellungselementen können zusätzliche Leuchten eingespart werden.

Präsentationsblätter

Mitarbeit

Claus Klimek, Colin Steiner und Prof. Jürg Steiner