Institut für Landeskunde im Saarland, Wettbewerb

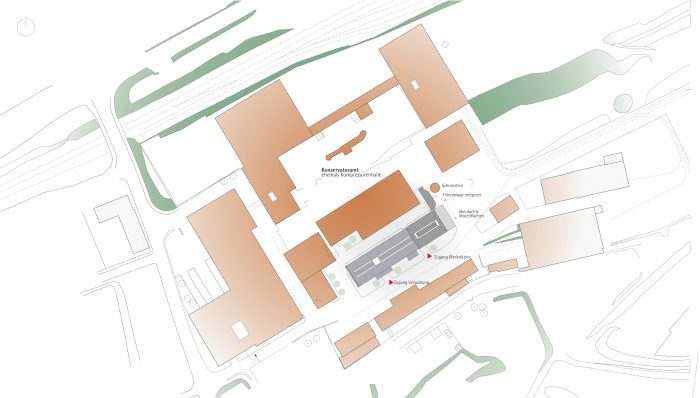

Durch die Umnutzung der Maschinenhalle zum „Staatlichen Konservatoramt – Institut für Landeskunde im Saarland“, werden dem bestehenden Gebäude den sichtbaren Entstehungsphasen entsprechend unterschiedliche Nutzungen zuteil. Im älteren Teil der Maschinenhalle finden öffentliche und verwaltungstechnisch genutzte Bereiche Platz, während im höheren Gebäudeteil aus den 1940er Jahren die Restaurierungswerkstatt und Altertümersammlung untergebracht wird.

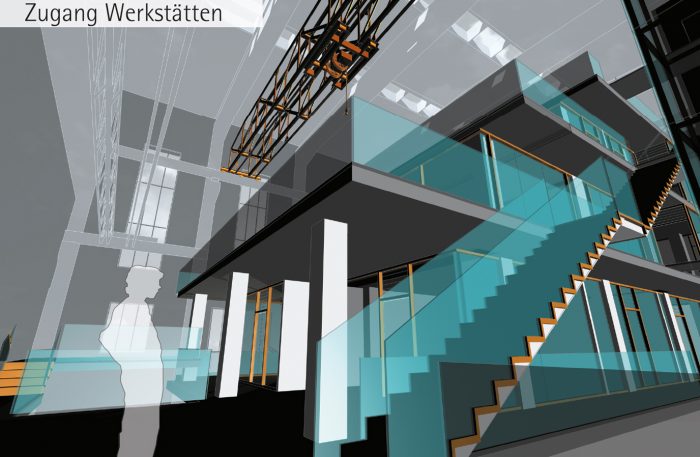

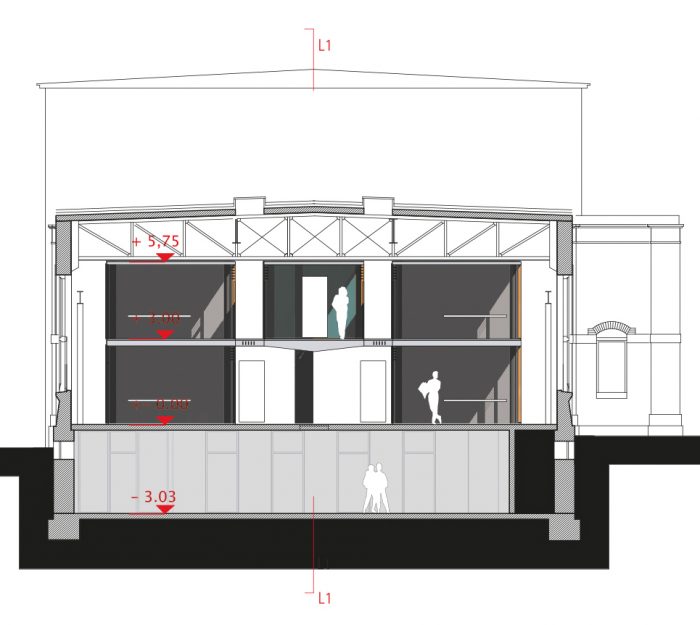

Die zu planenden Räumlichkeiten werden als sichtbar neue eingestellte Quader unabhängig von der Bestandshülle avisiert. Damit wird auch der ursprünglichen Nutzung Reverenz erwiesen, die meist im Rauminneren, losgelöst von den Wänden vor sich ging.

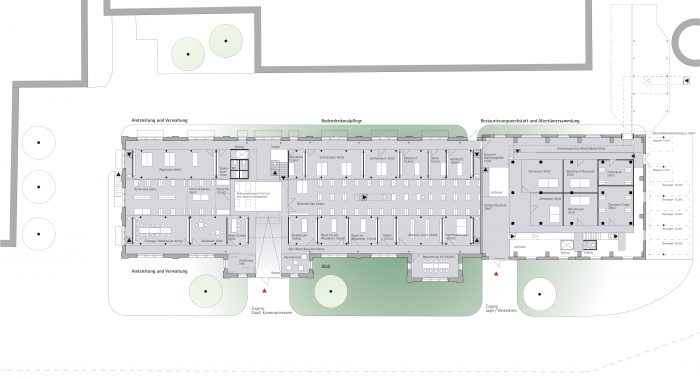

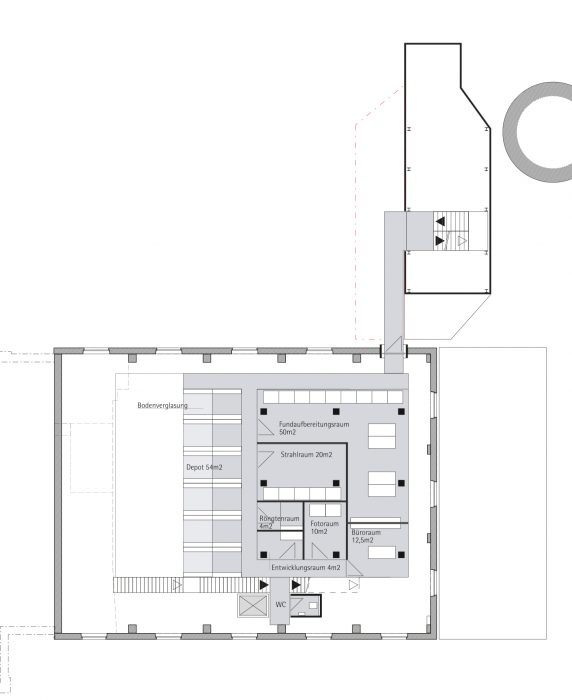

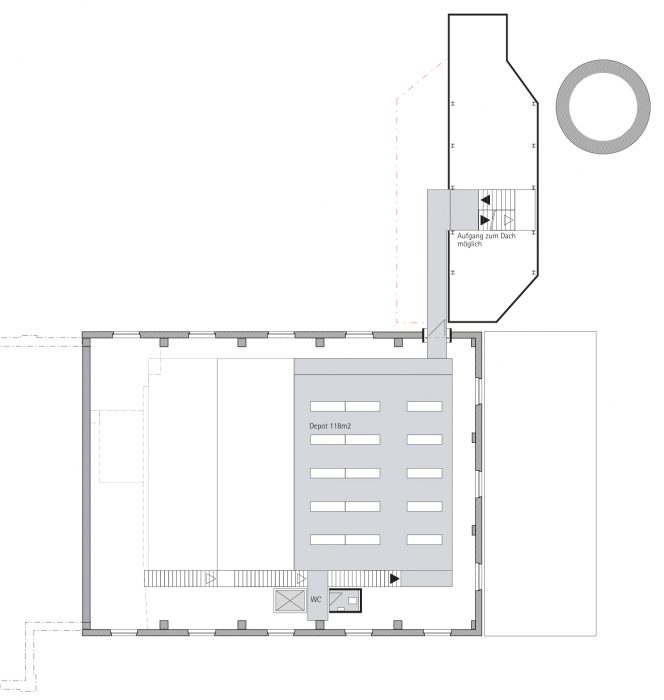

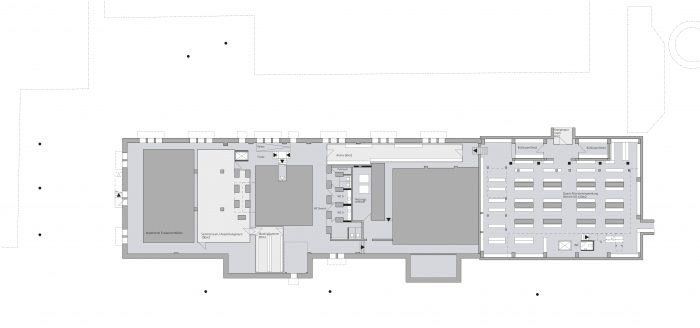

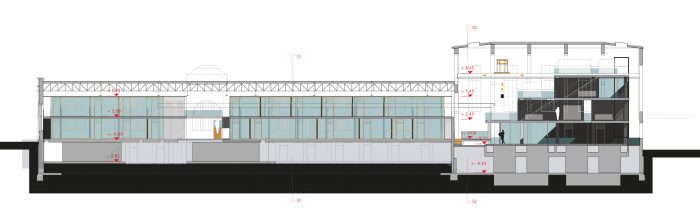

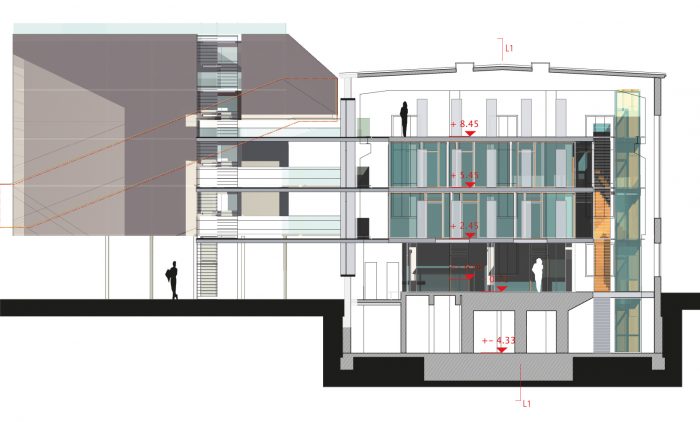

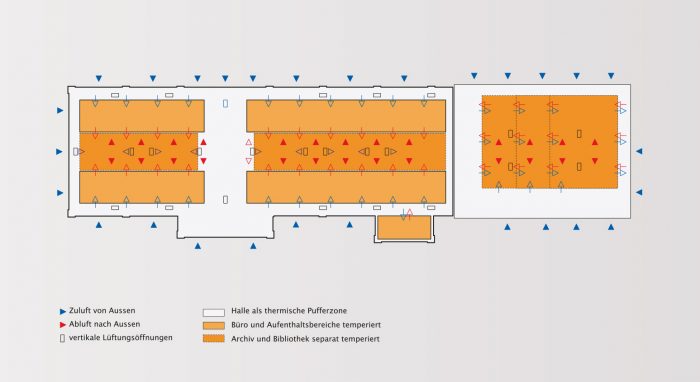

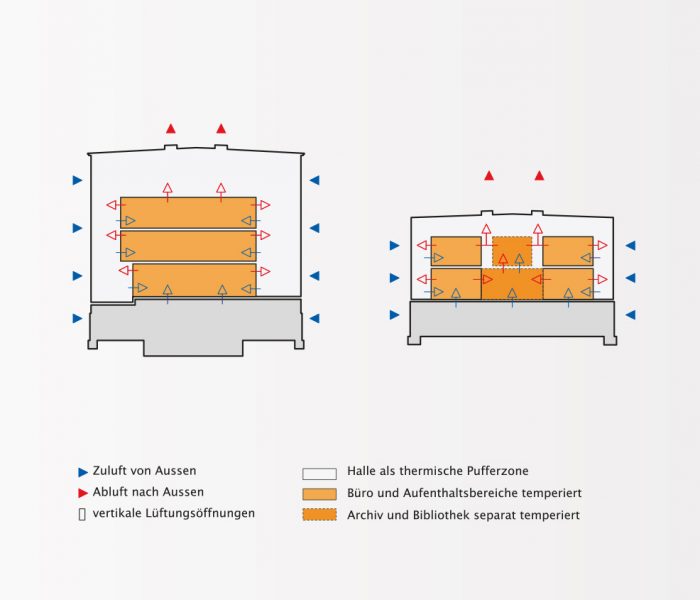

Der älteren Teil der Maschinenhalle erschließt sich durch das auch jetzt bestehende Hauptportal. Die großzügige Empfangshalle ist am bestehenden Oberlicht orientiert, und geprägt durch die Obergeschossplattform mit Lichtausschnitt, die erschließende Treppe und durch eine Bodenverglasung, welche Einblicke ins Untergeschoss und auf die ehemalige Fundamentierungssituation der Maschinen ermöglicht. Rechts und links erheben sich zweigeschossige eingestellte Quader. Diese sind in drei Nutzungszonen eingeteilt. Die beiden äußeren Längszonen enthalten die Arbeits- und Büroräume für überwiegend ständigem Aufenthalt mit guter natürlicher Belichtung. Die Kernzone ist zum einen mit der allgemein nutzbaren Bibliothek besetzt, zum anderen mit Lager- und Archivräumen die keiner ausschließlichen Tageslichtausleuchtung bedürfen. Verbindungstreppen an den Quaderenden ermöglichen kurze interne Wege zwischen den zusammengehörigen Nutzungseinheiten. Das Untergeschoss mit den freigelegten markanten und zum Teil sehr alten Fundamentblöcken als Hinweis auf die ehemalige Baustruktur soll für den Besucher erlebbar gemacht werden. Dazu werden öffentliche Nutzungsbereiche wie Ausstellungs- und Seminarraum in das Untergeschoss verlagert. Die Räume werden in die vorhandene Stütz- und Fundamentsituation eingestellt und nutzen diese gleichsam als Kulisse. Feuchteempfindliche Einheiten werden als in sich geschlossene Räume mit verglasten Wänden und neuer abgedichteter Bodenplatte ausgeführt. Die bestehenden Fenster werden wieder mittels Lichtschächten freigelegt und ermöglichen eine Durchlüftung der gesamten Zone. Durch diese Maßnahmen erübrigt sich eine teure Feuchtesanierung großer Teile der bestehenden Wände. Der Teil der Maschinenhalle aus den 1940er Jahren erschließt sich auch über den jetzigen Hauptzugang. Auf den kräftigen bestehenden Maschinenfundamentblöcken erhebt sich ein terrassenartig gestaffelter 4-geschossiger Baukörper. Dieser wird durch eine einläufige Treppe und einem Liftturm erschlossen, welche entlang der Terrassen aufsteigen. Die Staffelung ermöglicht zum einen die bestehende Kranbahnanlage zum Transport von schweren Restaurierungsgegenständen zu den verschiedenen Restaurierungswerkstätten über fast alle Geschosse heranzuziehen, zum anderen wird damit eine günstige Belichtungs- und Belüftungssituation aller Räume geschaffen. Über den außen liegenden Flucht- und Erschließungsweg im nördlichen Teil des Gebäudes wird die bestehende Rauchfilteranlage erlebbar gemacht und damit als Teil der Anlage integriert.

Als verwendete Materialien dominieren Stahl- und Glaselemente in Kombination mit feinen astarmen Eschenholzteilen. Deckenbereiche erscheinen als gespachtelte Gipsoberfläche ohne Anstrich. Die Bodenflächen in den neu errichteten Büroflächen werden mit unifarbenen Linoleum belegt.